Cyril Zarcone

Cyril Zarcone (né en 1986 à Marseille, vit et travaille à Marseille), il obtient son DNAP à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Marseille en 2011, il étudie également à l’Akademie der Bildenden Künst à Munich, et à Bruxelles. Il obtient son DNSEP aux Beaux-Arts de Paris en 2013.

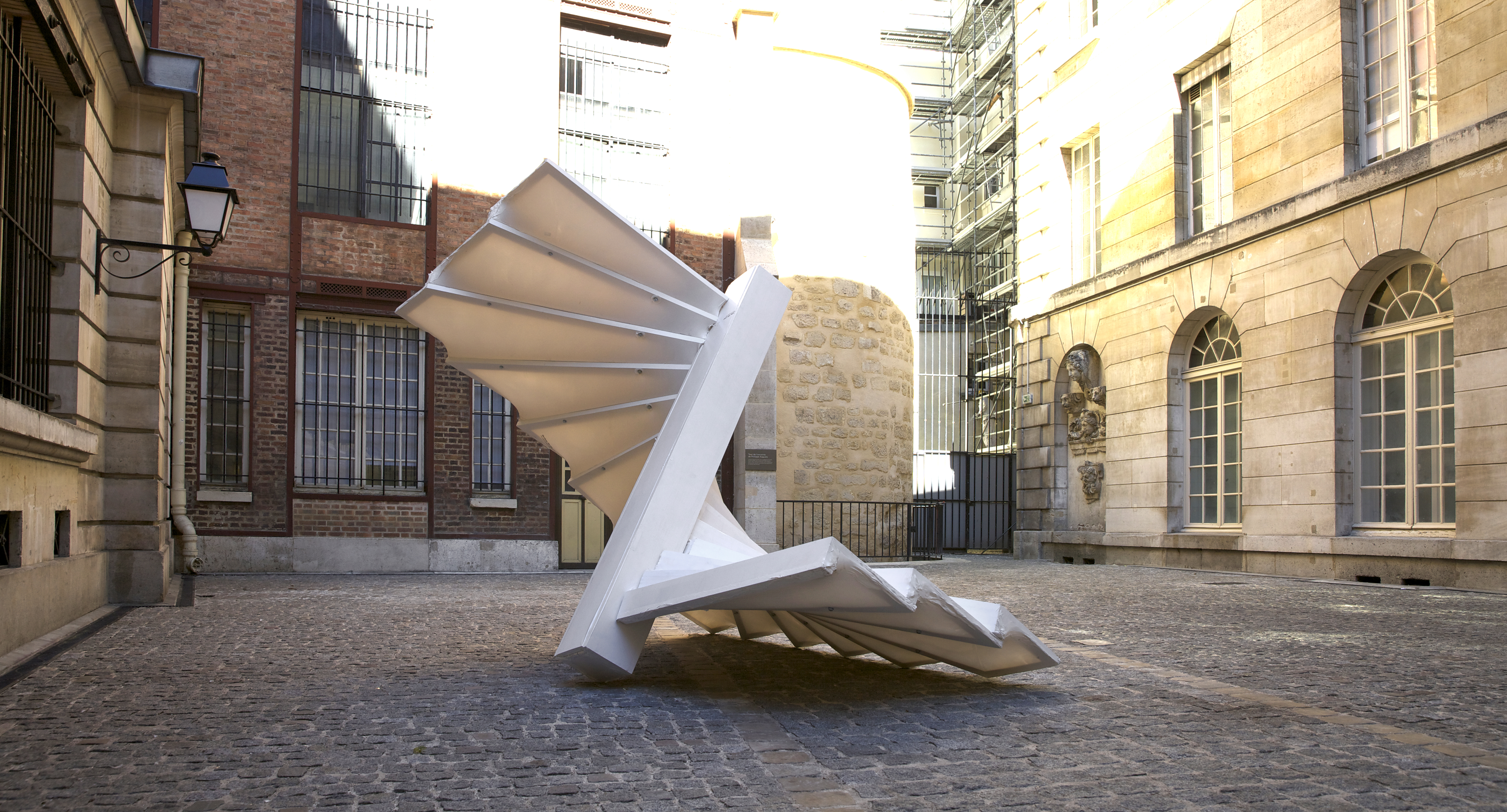

Constructeur de Sculptures « Bricoleur supérieur » autoproclamé, Cyril Zarcone aime que le regard s’attarde sur les détails et les techniques utilisées dans ses sculptures. Souvent, il laisse apparentes les traces des procédés mis en oeuvre et donne ainsi aux étapes de construction autant d’importance que leur résultat final.Son travail a été présenté dans différentes institutions telles que le Collège des Bernardins (2020), à Delta Run Space (2022), au Musée Mandet (2022), au Château de Mayenne (2022), à la Chapelle XIV (2022) et à l’occasion d’événements tels que la Nuit Blanche Mayenne, arts éphémères (Marseille).

« De même que pour les notions de faux, de décoratif et d’ornement, les productions de Cyril Zarcone ont pour particularité d’entremêler les motifs et l’idée de savoir-faire, d’un jeu avec un répertoire visuel et des codes culturels, offrant la confusion des genres et celui des points de vue. Coffrages, formes issues du BTP, du bâti ou de l’architecture, le travail de l’artiste participe de l’in situ et d’une mécanique gigogne qui hésite entre le magasin de jardinerie et l’album de statuaire classique, le catalogue Leroy Merlin ou la galerie d’un palais italien. Logique de l’assemblage et du collage subliminal, de la pose et du détournement, c’est dans cette approche et une confection nomade que s’inscrit la pratique de l’artiste et sa conception de la sculpture.

Lieu de déplacement et zone de flou entre les termes d’artificialité et d’authenticité, de beauté et de fonctionnalité, son travail amalgame le rococo et le blanc de la sculpture minimale, les académismes plastiques et une esthétique du fac similé, de l’ersatz et du bibelot. Conjuguant à la fois low tech et préciosité, l’artisanat et un registre baroque, ses oeuvres agissent sur le mode de la réminiscence et développent un lexique de formes qui génère déviances et variations au sein des imageries et des volumes. A l’instar du « bricoleur sous-culturel » tel que l’évoque Dick Hebdige, ou d’un certain état d’esprit « camp », l’artiste revisite les statuts de « high » et « low » cultures, de séduction, kitch et mauvais goût à l’ère de la marchandisation des signes, la globalisation des effigies et le branding de consommation. Au travers de cette geste ironique et distanciée, qui manipule l’échantillonnage et le montage composite et hétérogène, Cyril Zarcone entreprend un travail de sape de l’intérieur du champs sculptural, des interprétations et des catégories, tel un exhausteur élégant et distordant.

Extrait du texte de Frédéric Emprou « Spirit & styles, la manufacture fantôme »

Publié à l’occasion de l’exposition DE L’AURA à Delta Run Space, Roubaix, 2022

PLUS D’INFORMATIONS :

// Biographie

// Presse

// www.cyrilzarcone.fr/

EXPOSITIONS :

// DE L’AURA, Delta Run Space (25/06-15/10/2022)

// Côté Jardin (12/10-23/11/2019)

// RE/PRODUCTIONS (12/03-16/04/2016)

Category:

Artistes

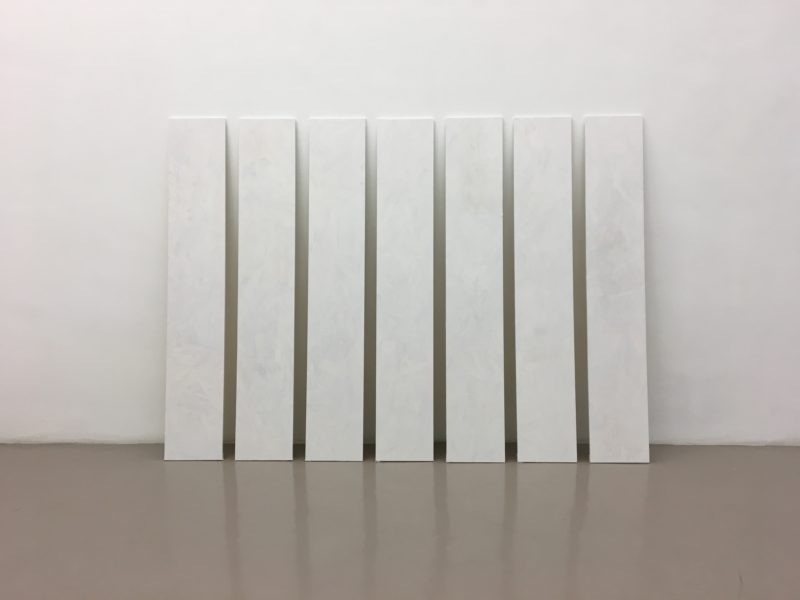

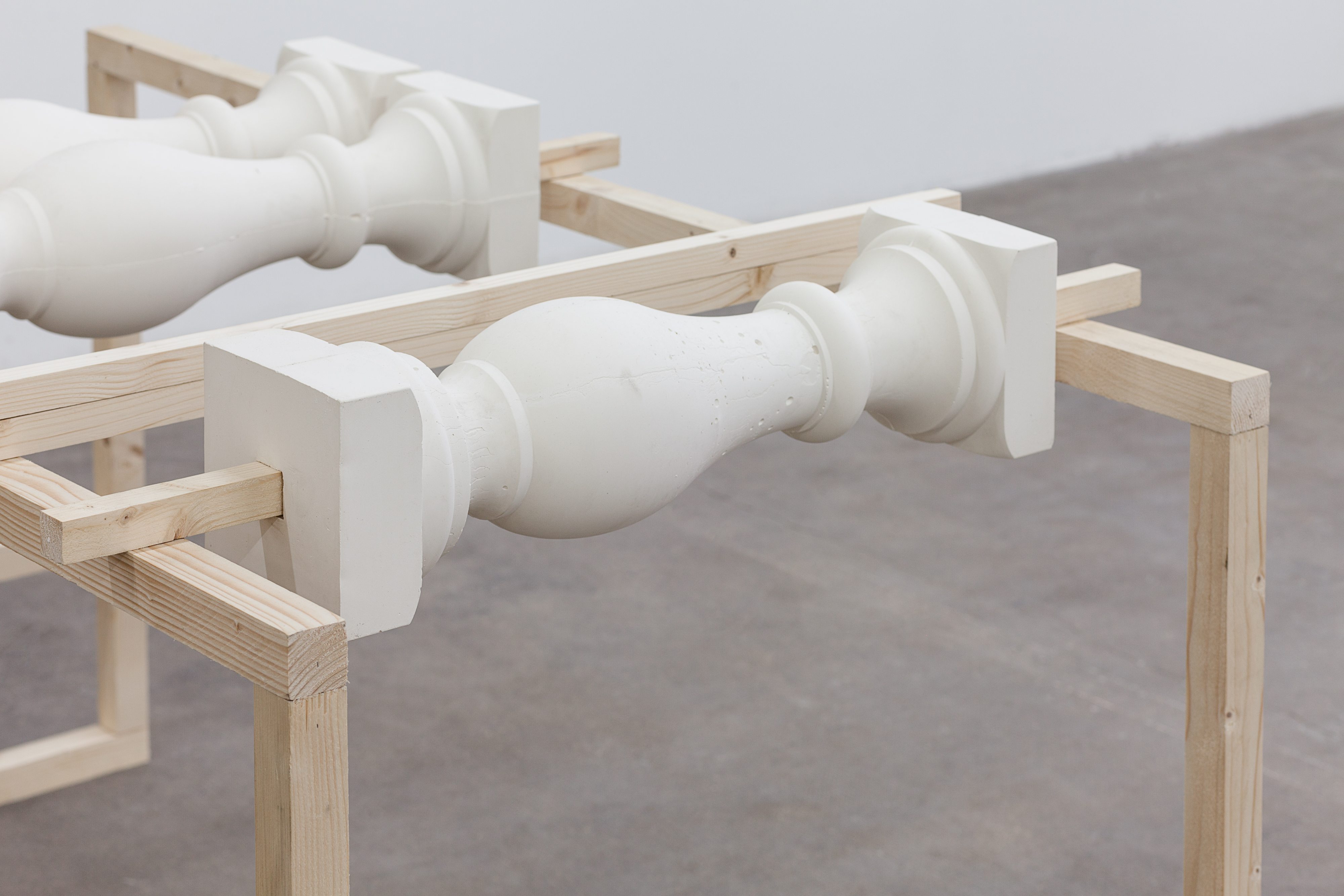

Cyril Zarcone, vue d’exposition De L’aura, Delta Run Space, Roubaix, 2022. Photo : Frankie Allio

Cyril Zarcone, vue d’exposition De L’aura, Delta Run Space, Roubaix, 2022. Photo : Frankie Allio

Cyril Zarcone, vue d’exposition De L’aura, Delta Run Space, Roubaix, 2022. Photo : Frankie Allio

Cyril Zarcone, vue d’exposition De L’aura, Delta Run Space, Roubaix, 2022. Photo : Frankie Allio

Cyril Zarcone, vue d’exposition De L’aura, Delta Run Space, Roubaix, 2022. Photo : Frankie Allio

Cyril Zarcone, vue d’exposition De L’aura, Delta Run Space, Roubaix, 2022. Photo : Frankie Allio

Cyril Zarcone, Balustre décoratif, 2017, bois OSB, plâtre, dimmensions variables.

Cyril Zarcone, Marbre composite, 2017, bois OSB et bâche thermo-rétractable, dimmensions variables. Vue de l’exposition Capsule #01-OÙ. Commissariat Léo Marin

Cyril Zarcone, Présentoir, (détail), 2016,bois, plâtre.160 x 80 x 80 cm

Cyril Zarcone, Volée hélicoïdale, 2016, bois, film thermo-rétractable, 278 x 278 x 250 cm Courtesy Galerie Eric Mouchet, en partenariat avec Verysafe.

Cyril Zarcone, Volée hélicoïdale, 2016, bois, film thermo-rétractable, 278 x 278 x 250 cm Courtesy Galerie Eric Mouchet, en partenariat avec Verysafe.

Cyril Zarcone, vue d’exposition RE/ PRODUCTIONS, Galerie Eric Mouchet, Paris, 2016. Credit Photo : Rebecca Fanuele

Cyril Zarcone, RE/ PRODUCTIONS, vue de l’exposition ©Rebecca Fanuele

Cyril Zarcone, vue d’exposition RE/ PRODUCTIONS, Galerie Eric Mouchet, Paris, 2016. Credit Photo : Rebecca Fanuele

Cyril Zarcone, RE/ PRODUCTIONS, vue de l’exposition ©Rebecca Fanuele

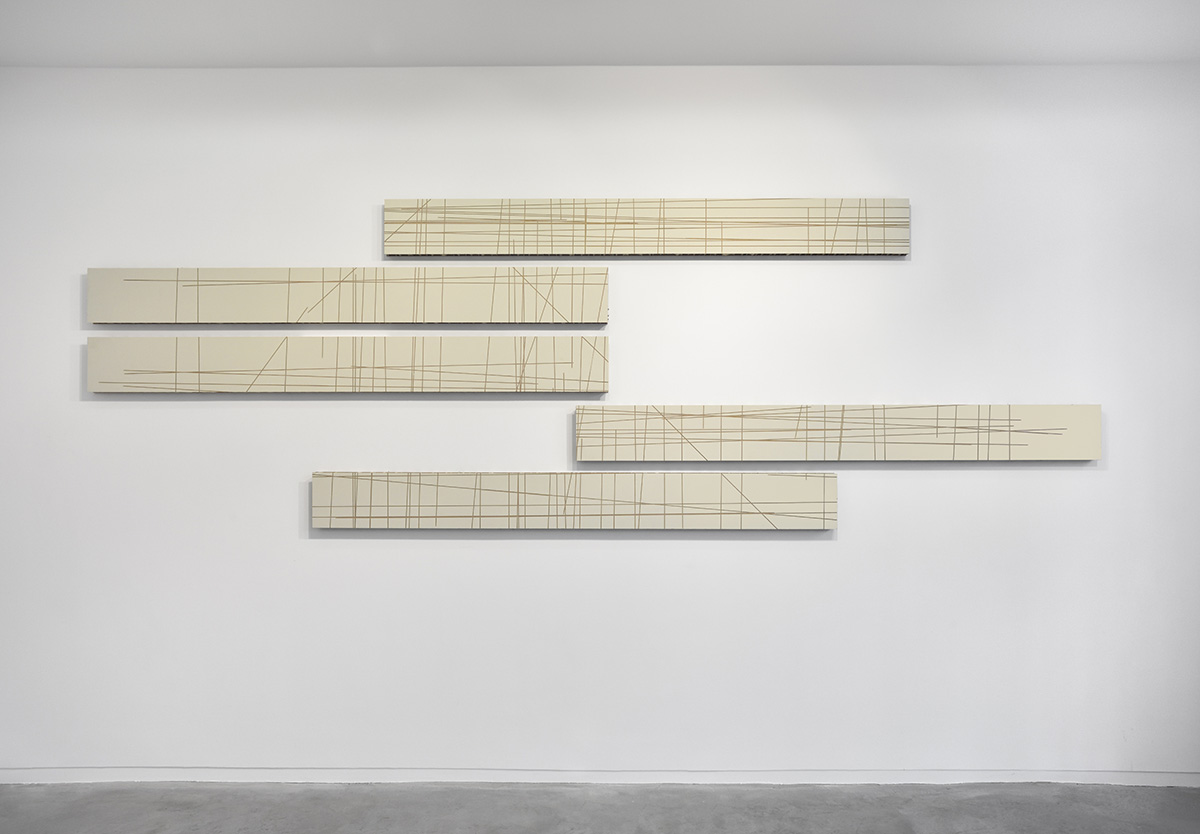

Cyril Zarcone, Planches martyres – Série 1, 2016, MDF alvéolé 125 x 390 cm

Cyril Zarcone, Coffrage pour oeil de bœuf, 200 x 200 x 20 cm

Cyril Zarcone, Coffrage bois pour béton : élément pour poutre, 2016, bois, contreplaqué filmé, bâche armée, corde, 160 x 53 x 69 cm

Cyril Zarcone, vue de l’exposition Born And Die #00 — Chantier{s}, (de gauche a droite) Coffrage pour œil de bœuf, bois — 160 × 160 × 20 cm — Ouverture, bois contreplaqué filmé — 194 × 85 × 87 cm Courtesy of the artist & Galerie Eric Mouchet © Rebecca Fanuele,