IL ÉTAIT UNE FOIS ENTHÉORIE

Et ils vécurent… Et iels vécurent !

Par Matthieu Lelièvre

Que reste-t-il du conte quand il cesse de rassurer ? Quand ses héros vacillent, que ses princesses se sentent trop à l’étroit dans un destin tracé, et que la morale s’efface dans l’ombre portée du désir ? En nous entraînant dans un royaume flottant situé entre l’enfance et le désenchantement, où les récits merveilleux deviennent les miroirs brisés d’identités en quête de vérité, Enthéorie, le dernier court-métrage de Jérémie Danon livre une interprétation singulière du conte, tout en en renouvellant les codes. Il ne se contente pas d’utiliser ce genre comme cadre narratif ; il le déconstruit en même temps qu’il en explore les possibilités critiques. Le conte, s’il est censé canaliser les fantasmes, devient ici le lieu même où s’expriment des formes d’existence que les normes sociales tentent d’étouffer, à défaut de pouvoir les assimiler. Ce ne sont pas des pulsions à maîtriser, mais des identités en quête de formes, des subjectivités en mouvement, qui refusent de se laisser assigner à une catégorie.

À première vue, Enthéorie semble rejouer les archétypes du récit médiéval : on y reconnaît l’influence d’Yvain ou le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes, roman courtois du XIIe siècle, inspiré de la culture celte. Ce récit raconte la quête d’un chevalier en disgrâce, qui, pour retrouver l’amour de son épouse, traverse une série d’épreuves, de combats jusqu’à se confronter à sa propre folie. Jérémie Danon multiplie les clins d’œil : l’univers visuel, les dialogues décalés, les situations absurdes convoquent aussi bien Don Quichotte, Jean Cocteau, que Jacques Demy. Chaque spectateur est invité à projeter son propre imaginaire dans ce palimpseste de références. Mais très vite, le film opère un basculement : le conte n’est plus l’histoire d’un accomplissement extérieur, mais celle d’un cheminement intérieur. Danon cherche à libérer le récit des oripeaux normatifs qui le contraignent – héros viril, princesse passive, morale conservatrice – pour faire émerger un conte de la connaissance de soi. Ce n’est pas l’autre qui fait obstacle au bonheur, mais soi-même, dans un rapport souvent conflictuel avec ses désirs, ses aspirations, ses conditionnements. Il ne s’agit pas d’une logique individualiste, mais d’un appel à l’écoute sincère de soi, dans un rapport au monde qui peut inclure ou non les autres.

Le conte, en tant que genre littéraire et récit oral, est communément considéré comme étant adressé à l’enfant. Il a pour fonction de canaliser les fantasmes et d’accompagner l’élaboration de l’imaginaire. Bruno Bettelheim, dans sa Psychanalyse des contes de fées (1976), souligne combien les structures du conte opèrent de manière similaire à l’esprit de l’enfant : elles lui permettent de projeter ses angoisses et de les surmonter symboliquement. Ces récits, souvent initiés dans un cadre réaliste (comme Le Petit Chaperon rouge qui part visiter sa grand-mère), basculent rapidement dans un monde symbolique où l’enfant peut expérimenter sans danger les conflits fondamentaux de son développement. Mais cette lecture, largement fondée sur une grille freudienne, n’échappe pas à la critique. Didier Eribon, dans Échapper à la psychanalyse (2005), a mis en évidence les limites de ces approches, soulignant qu’un cadre de pensée psychanalytique, en naturalisant certaines normes sociales, constitue un obstacle à une rénovation théorique plus radicale de la théorie queer. Elle fige les identités, interprète les écarts à la norme comme des symptômes, et empêche ainsi de penser la pluralité des manières d’être soi.

Le format du conte est associé à l’enfance, avons-nous dit, à ce récit crypté que l’on comprend intuitivement, par paliers successifs, franchis souvent de manière solitaire. Pourtant, Enthéorie refuse la résolution convenue «ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ». Cette fin stéréotypée est elle-même interrogée. La version anglaise – « they lived happily ever after » – évoque un bonheur éternel ; la version française, plus mesurée « ils vécurent heureux » –, semble conditionner le bonheur à la procréation. Jérémie Danon pose ainsi la question : l’accomplissement repose-t-il nécessairement sur des enjeux tels que le couple ou la parentalité ? Ce leitmotiv de fin est-il autre chose qu’un verrou narratif imposé, sans lequel il n’y aurait pas de fin possible ?

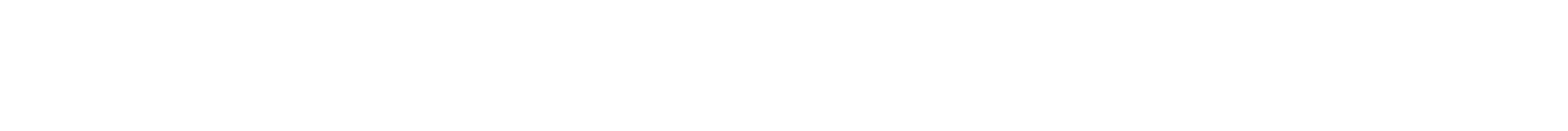

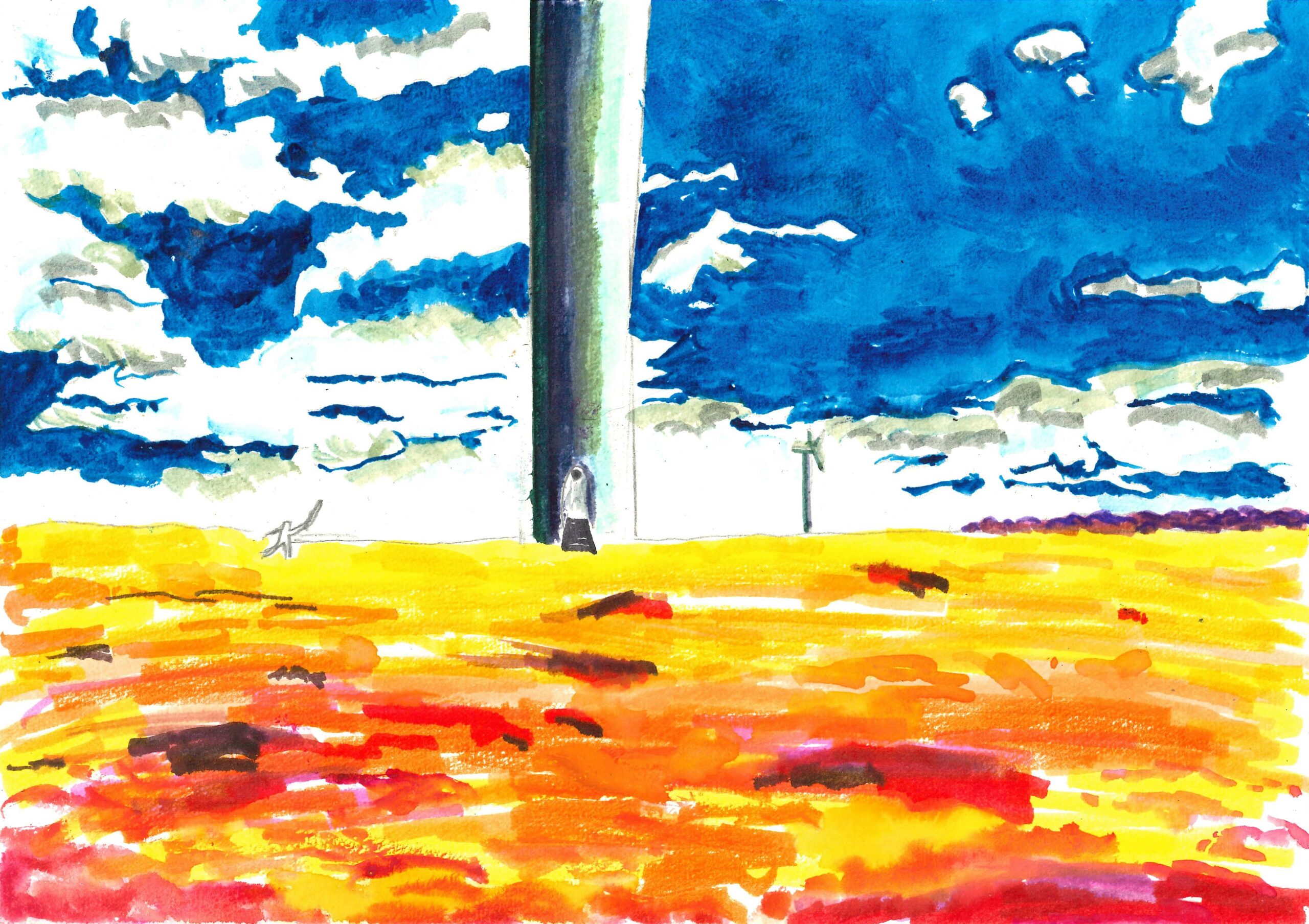

Enthéorie nous entraîne dans un monde qui pourrait suivre une trame attendue, si les personnages n’éprouvaient pas ce malaise intérieur, cette dissonance entre les rôles qu’on leur assigne et leurs aspirations personnelles. C’est de ce décalage insupportable que naît la quête. Danon peuple son récit de personnages alternatifs : des princesses qui refusent la fin imposée, qui trouvent leur accomplissement dans une vie aventureuse et solitaire ; des princes qui deviennent princesses ; des figures indéterminées qui refusent toute assignation. Ici, le héros traditionnel est abandonné au profit d’un anti-héros, ou plutôt d’une figure errante, intermédiaire, inclassable, plus humaine que glorieuse. Cette figure, dont le chevalier Don Quichotte est le stéréotype, n’est ni toute-puissante ni absolue, mais perméable, fragile, en prise avec ses contradictions. Ici, le chevalier dont-on-ne-connaitra-pas-le-nom n’avance pas vers un idéal, mais il cherche à comprendre pourquoi il marche : ce conte où les éoliennes remplacent les moulins à vent ne raconte plus une victoire sur le monde, mais un désir de lucidité.

Dans Enthéorie, les chevaliers attendent leur tour, sans vraiment savoir pourquoi. Ce flottement existentiel, cette attente absurde, dessinent le véritable sujet du film : le déterminisme. Qu’il soit moral, social ou historique, il repose sur un conditionnement souvent invisible. Le plus douloureux, c’est que les alliés de ce conditionnement sont parfois celles et ceux qui nous aiment le plus, qui craignent de nous voir errer, dévier, bifurquer. Le conte, alors, devient un espace de résistance à cette injonction à réussir, à accomplir un destin qui se terminerait forcément par un « happily ever after ». Ce n’est pas accessoire si la figure du fou, omniprésente dans la littérature, le théâtre et la peinture, devient centrale dans le pays d’Enthéorie. Il est celui qui échappe aux numéros, aux files d’attente, aux logiques de quête. Il ne cherche pas à rencontrer la princesse. Sa folie – ou sa liberté ? – le place hors des rôles, hors des fonctions. C’est cette sortie du jeu social qui lui permet d’être libre.

À travers les personnages et les récits qui le composent, Enthéorie pourrait sembler vouloir évoquer des sujets tels que l’assignation de genre, les rôles sociaux, ou encore la neurodivergence. Ce que Jérémie Danon propose est en réalité peut-être plus fondamental : il livre à travers ce film une réflexion sur les formes d’existence qui résistent aux récits dominants et aux injonctions. Le conte, s’il a survécu à toutes les époques, s’il a été récupéré par la psychanalyse, c’est peut-être parce qu’il reste une matrice ouverte, capable d’interpréter les désirs et les peurs, chez l’enfant comme chez l’adulte. La force poétique de Jérémie Danon redonne à cette forme de récit cette puissance originelle : celle de faire surgir des questions existentielles profondes à travers des images, des symboles et des détours. C’est dans cette tension entre le récit collectif et l’intimité de chaque spectateur·rice qu’Enthéorie trouve son pouvoir.

PLUS D’INFORMATIONS :

// Jérémie Danon

// Dossier de presse

// Il était une fois Enthéorie (08/11/25-10/01/2026 | Paris)

Category:

Expositions

Jérémie Danon, vue d’exposition Il était une fois Enthéorie, Galerie Eric Mouchet, Paris, 2025 © Hafid Lhachmi – ADAGP Paris, 2025_1

Jérémie Danon, vue d’exposition Il était une fois Enthéorie, Galerie Eric Mouchet, Paris, 2025 © Hafid Lhachmi – ADAGP Paris, 2025_2

Jérémie Danon, vue d’exposition Il était une fois Enthéorie, Galerie Eric Mouchet, Paris, 2025 © Hafid Lhachmi – ADAGP Paris, 2025_3

Jérémie Danon, vue d’exposition Il était une fois Enthéorie, Galerie Eric Mouchet, Paris, 2025 © Hafid Lhachmi – ADAGP Paris, 2025_4

Jérémie Danon, vue d’exposition Il était une fois Enthéorie, Galerie Eric Mouchet, Paris, 2025 © Hafid Lhachmi – ADAGP Paris, 2025_5

Jérémie Danon, vue d’exposition Il était une fois Enthéorie, Galerie Eric Mouchet, Paris, 2025 © Hafid Lhachmi – ADAGP Paris, 2025_8

Jérémie Danon, vue d’exposition Il était une fois Enthéorie, Galerie Eric Mouchet, Paris, 2025 © Hafid Lhachmi – ADAGP Paris, 2025_7

Jérémie Danon, vue d’exposition Il était une fois Enthéorie, Galerie Eric Mouchet, Paris, 2025 © Hafid Lhachmi – ADAGP Paris, 2025_6

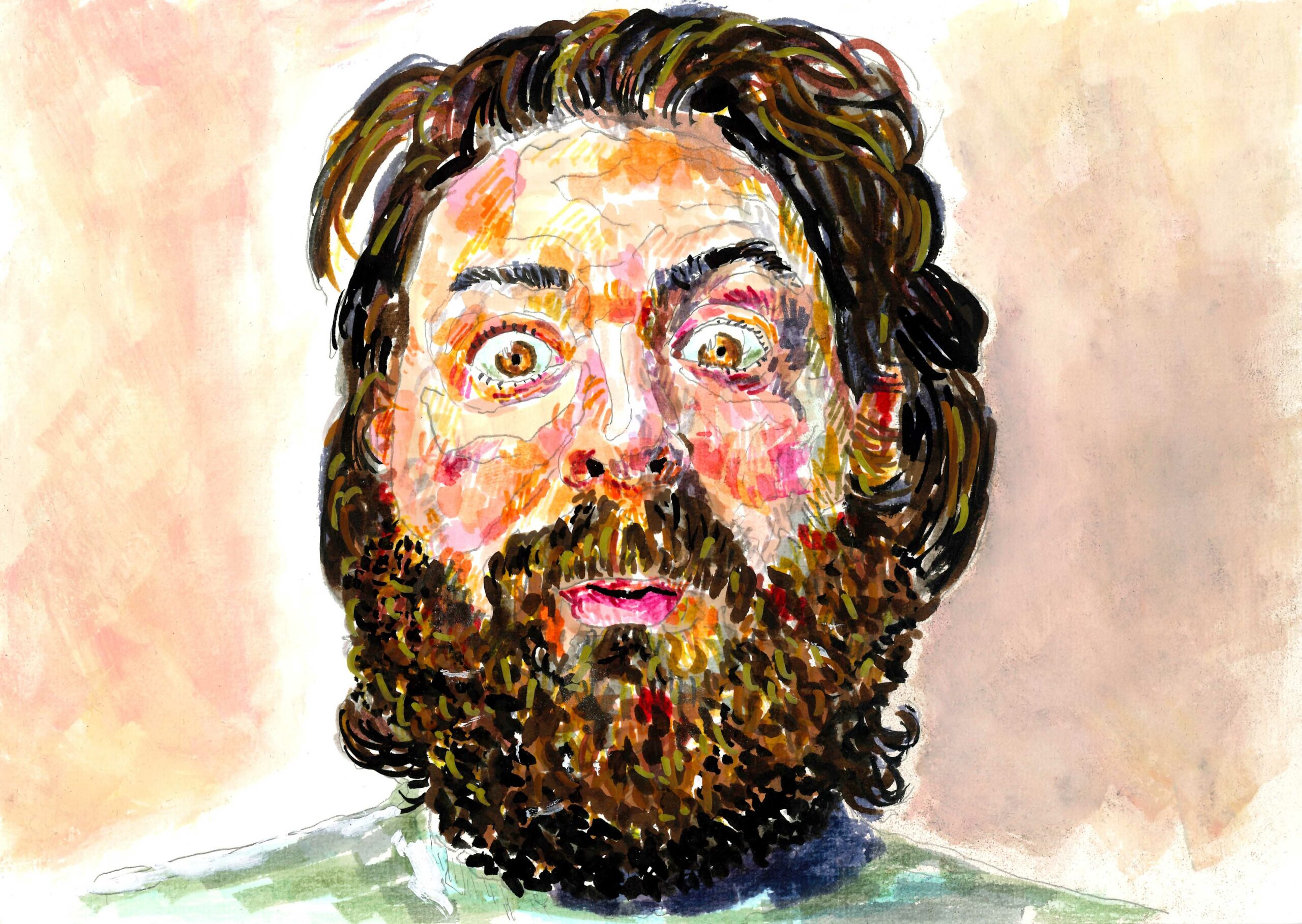

Jérémie Danon, Le Prince Crapaud, 2025

Jérémie Danon, Alfred, 2025

Jérémie Danon, Le roi bleu, 2025_

Untitled (Storyboard), 2024_56

Untitled (Storyboard), 2024_57

Untitled (Storyboard), 2024_18

Untitled (Storyboard), 2024_41

Untitled (Storyboard), 2024_4

Untitled (Storyboard), 2024_54

Untitled (Storyboard), 2024_60

Untitled (Storyboard), 2024_13

Untitled (Storyboard), 2024_51

Jérémie Danon, vue d’exposition Il était une fois Enthéorie, Galerie Eric Mouchet, Paris, 2025 © Hafid Lhachmi – ADAGP Paris, 2025_10

Jérémie Danon, vue d’exposition Il était une fois Enthéorie, Galerie Eric Mouchet, Paris, 2025 © Hafid Lhachmi – ADAGP Paris, 2025_11

Jérémie Danon, vue d’exposition Il était une fois Enthéorie, Galerie Eric Mouchet, Paris, 2025 © Hafid Lhachmi – ADAGP Paris, 2025_13

Jérémie Danon, vue d’exposition Il était une fois Enthéorie, Galerie Eric Mouchet, Paris, 2025 © Hafid Lhachmi – ADAGP Paris, 2025_15

Jérémie Danon, vue d’exposition Il était une fois Enthéorie, Galerie Eric Mouchet, Paris, 2025 © Hafid Lhachmi – ADAGP Paris, 2025_20